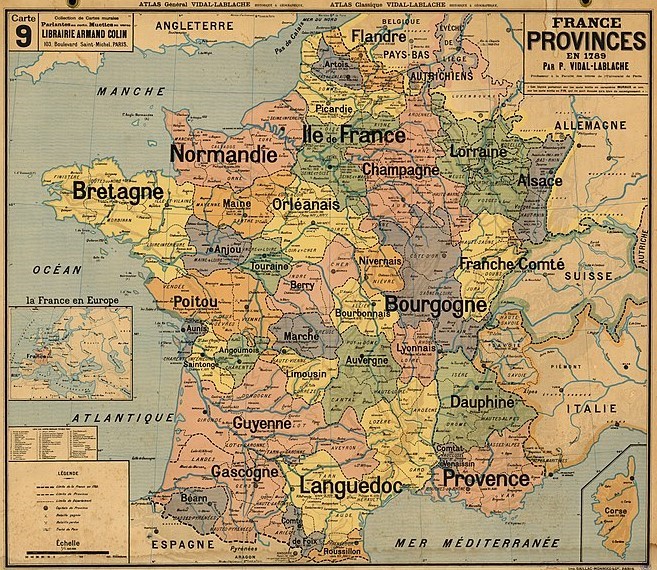

On peut tenir fermement à l’unité française, faite de diversité maîtrisée, sans céder à sa célébration irénique. Elle n’est pas aujourd’hui de l’ordre de l’harmonie mais elle est traversée par de sourdes tensions et de francs déséquilibres. Ce n’est certes pas nouveau et l’histoire de la nation française est spasmodique à cet égard. Fernand Braudel ne s’y trompait pas lorsqu’il explorait en historien « l’identité de la France »[1]: « La division est dans la maison française, dont l’unité n’est qu’une enveloppe, une superstructure, un pari… Le malheur est que toutes les divisions, physiques, culturelles, religieuses, politiques, économiques, sociales, s’ajoutent les unes aux autres et créent l’incompréhension, l’hostilité, la mésentente, la suspicion, la querelle, la guerre civile qui, allumée, s’apaise un jour sous la cendre, mais reprend au moindre coup de vent ». Bien sûr, Braudel ne disait pas que cela mais il le disait pour souligner que l’unité française n’est pas naturelle mais construite et que, comme toute construction, elle est vulnérable à l’usure et aux aléas. A bon entendeur… La diversité de ses lieux et de ses gens rend la France aimable, bien plus que les pulsions d’uniformité qui le saisissent parfois, et même trop souvent. La table des matières de l‘ouvrage de Braudel est à elle seule un programme : « Les provinces, assemblages de régions et de ‘pays’ différents… Prendre la route et, de ses propres yeux, inventorier cette diversité » (version pdf du texte téléchargeable ici).

Le cours ascendant des ci-devant trente glorieuses (pour désigner les trois premières décennies d’après-guerre) avait entrainé l’ensemble des régions dans une prospérité commune, tout en faisant fi de préoccupations alors secondaires, notamment en matière écologique, mais c’est une époque irrévocablement révolue, quoique une nostalgie tenace ne manque pas de s’y référer, lorsque l’incertitude sur le bon modèle économique et social met à l’épreuve nos capacités collectives d’imagination et d’innovation. Nous sommes alors confrontés aux impasses de notre organisation institutionnelle et politique, que Pierre Veltz, excellent analyste des dynamiques territoriales , résume fort bien en une formule lapidaire lorsqu’il évoque « l’étrange et toxique mélange de jacobinisme résiduel et de décentralisation confuse qui caractérise l’état actuel du pays »[2]. Le jacobinisme centralisateur fut nécessaire pour briser l’absolutisme royal mais il a en repris certains attributs, jusqu’à les consolider dans les régimes successifs, depuis l’Empire jusqu’à la cinquième République. Cette ironie de l’histoire, Lénine l’avait très bien comprise dans son opuscule L’Etat et la révolution, et, en révolutionnaire madré, avait su en saisir les opportunités, quitte à renvoyer le dépérissement annoncé de l’Etat aux calendes grecques ou au lointain avenir radieux !

Aujourd’hui, la France souffre d’une organisation politico-institutionnelle désaccordée avec l’évolution de la société Celle-ci est composée de citoyens éduqués depuis longtemps autour de références communes mais aussi désireux d’avoir bien davantage prise sur la dynamique de leurs territoires, a fortiori lorsque le sort et la cohésion de ces derniers sont secoués par les vents tournants d’une mondialisation instable et désormais fragilisée et que d’intenses inégalités inter- et intra-territoriales peuvent en découler. Le besoin d’action citoyenne directe sur le destin de leur territoire s’invite dans la réflexion des économistes : une note du Conseil d’Analyse Economique prône une série de recommandations en faveur de politiques publiques mieux ciblées sur la qualité de vie et le bien-être au sein des territoires, en privilégiant l’appui aux expérimentations locales[3]. L’analyse développée par la note montre bien comment le déclin économique et social d’un territoire, réel et ressenti, favorise le mal-être et son expression politique : l’évolution de l’emploi et celle de l’accès aux équipements de proximité, notamment en matière de santé, sont des déterminants majeurs de ce mal-être. Les recommandations s’efforcent d’identifier les leviers d’appui aux initiatives et projets propres à activer et dynamiser le potentiel des écosystèmes locaux.

Les travaux qui ont analysé la dynamique socio-géographique de la France au cours des dernières années ne cultivent pas l’unanimité. Une opposition se dessine entre, d’une part, les analyses qui mettent en avant le découplage entre les métropoles dynamiques, à dominante élitiste, et les périphéries délaissées, à dominante populaire[4], et, d’autre part, celles qui insistent sur la fractalisation du territoire français : au sein même des zones prospères, les îlots de déclin et de pauvreté en fracturent l’uniformité apparente, sans que pour autant il n’y ait de territoire globalement abandonné par la dynamique métropolitaine et la solidarité étatique. Plus le territoire est appréhendé selon une échelle fine, plus les inégalités ressortent, avec une concentration locale renforcée des poches de pauvreté, qui peut être masquée à une échelle plus grande bien que modeste (la commune par exemple)[5]. Les entre-soi se juxtaposent, les affinités sociales électives se définissent selon des partitions territoriales fines : la polarisation des modes de vie – le type d’enseignes commerciales fréquentées par exemple – accompagne la différenciation fine des territoires. « Aux frontières des métropoles, de plus en plus loin de leur cœur, l’émergence de vastes nébuleuses incluant des espaces semi-ruraux et semi-urbains est le changement territorial essentiel. Car cette ville diffuse constitue désormais le cadre de vie d’une majorité de nos concitoyens… Le tableau est celui d’un patchwork où l’on passe d’une bourgade en déprise évidente à une petite ville voisine qui respire la santé. L’analyse géographique traditionnelle y perd son latin. En réalité, chaque fois que l’on creuse un peu, on comprend que la sociologie et l’histoire commandent. Un projet collectif a porté tel territoire alors que tel autre s’enfonçait dans la routine, faute de leader, de vision ou même de chance. Cette diversité est le meilleur démenti possible au fatalisme géographique »[6]. Dans cette note, je ne fais pas travail original mais je reprends et je synthétise des lectures, dont les analyses concordent avec les expériences tirées de mes voyages personnels et professionnels dans l’hexagone, avec les réflexions de mes propres travaux d’économiste aussi.

La transformation des dynamiques territoriales

Les trois premières décennies d’après-guerre sont celles d’une unification taylorienne du territoire économique français, via la décentralisation industrielle et l’aménagement du territoire sous l’égide, centralisée et parisienne, des grandes entreprises porteuses de la production de masse (dite fordiste) et de l’Etat planificateur. Cette évolution impulse la diffusion de la croissance sur l’ensemble du territoire, mais elle a sans doute comme contrepartie, dès ce moment, la minoration du rôle des PME et des ETI autonomes (ETI : entreprises de taille intermédiaire), sources d’une croissance endogène des territoires. Les décennies qui suivent voient la croissance se resserrer autour des grandes zones métropolitaines, qui s’affirment comme foyers de croissance, et la remontée d’inégalités territoriales avec le décrochage ou la marginalisation de certains territoires. Les territoires à forte concentration ouvrière et industrielle deviennent particulièrement vulnérables, en particulier aux délocalisations, même si ces dernières n’ont qu’un rôle globalement minoritaire dans le mouvement de désindustrialisation.

La régulation de cette vulnérabilité passe plus par la redistribution publique des ressources que par la mobilité des personnes : les transitions professionnelles de l’industrie vers les services restent difficiles ; les obstacles à la mobilité géographique, matériels et culturels, restent lourds : l’attachement au territoire, même sinistré, n’engendre souvent qu’une mobilité de proximité. Si le déclin de certains territoires est la contrepartie de leur structuration de longue période par les installations et traditions industrielles, l’entrée dans l’économie numérique mondialisée assouplit le déterminisme taylorien qui inscrivait auparavant le territoire dans la division du travail : face à l’accélération de la diffusion des informations et des savoirs, au raccourcissement du cycle de vie des produits et des technologies, le territoire peut révéler des capacités nouvelles à capter les flux de cette économie ou, au contraire, s’en trouver encore plus marginalisé.

A titre d’exemple, le développement économique breton est un prototype des réussites et des limites des trente glorieuses. Il a pris appui sur la conjonction entre une volonté de modernisation endogène à la région et l’épanouissement national du fordisme ruralisé et décentralisé, impulsé par l’action de l’Etat. Les aspirations régionales furent notamment portées, dès le début des années 1950, par le Comité d’étude et de liaison des intérêts bretons (CELIB), rassemblement de personnalités d’influence. C’est ainsi que la spécialisation bretonne s’est forgée, depuis six décennies : l’agriculture intensive, supportée par la Politique Agricole Commune, et l’expansion de l’industrie agro-alimentaire, employeuse d’une main d’œuvre modestement qualifiée; la décentralisation de l’industrie automobile (Citroën s’implante à Rennes en 1961) ; le développement du pôle Telecom autour de Lannion, bénéficiant des grands programmes d’équipement. Cette spécialisation, bien branchée sur l’orientation de la demande, a permis à la Bretagne de passer, mieux que d’autres régions, le cap difficile du premier choc pétrolier et de l’inflexion consécutive structurelle de la croissance : les lourdes restructurations, à la jointure des années 1970 et 1980 ont frappé prioritairement les industries ancrées dans la révolution industrielle du 19e siècle et revitalisées par les trente glorieuses (les mines, la sidérurgie, le textile…) ainsi que les territoires où elles étaient prioritairement implantées (de la Lorraine aux bassins industriels du Massif Central). La spécialisation bretonne a permis à la région de franchir l’épreuve de la désinflation compétitive des années 1980 et de s’inscrire positivement dans le régime concurrentiel qui se stabilise un temps au cours des années 1990, jusqu’à l’instauration de l’euro : l’inflation et sa correction par les dévaluations périodiques ne sont plus à l’ordre du jour, les coûts salariaux sont sous contrôle et la montée en puissance des exonérations de cotisations sociales contribue à la compétitivité d’activités qui ne misent pas principalement sur la qualification de leur main d’œuvre. Mais la décennie ultérieure puis la crise de 2008-2009 et ses suites mettent à l’épreuve cette capacité d’adaptation. Les activités industrielles mais aussi agro-alimentaires et tertiaires sont prises en étau entre les concurrents qui misent sur la technologie et la qualité (l’Allemagne, bien sûr, mais de plus en plus les pays émergents) et ceux qui misent prioritairement sur la faiblesse de leurs coûts. Certains peuvent d’ailleurs jouer sur les deux tableaux, comme l’Allemagne dans l’industrie agro-alimentaire. La gestion de la crise de la zone euro ne simplifie pas le problème, puisque les pays les plus affectés par cette crise font effort pour restaurer leur compétitivité par un ajustement drastique de leurs coûts. La région bretonne ne réagit pas de manière homogène : elle combine des zones métropolitaines plutôt dynamiques, riches en services et activités de pointe, des zones littorales à vocation résidentielle et touristique, un arrière-pays à la fois industriel et rural dont la vulnérabilité nourrit la révolte des bonnets rouges puis des gilets jaunes. La cohésion entre ces territoires bretons est moins assurée qu’auparavant, la fragmentation progresse.

Territoires productifs, territoires résidentiels, une partition soutenable ?

Laurent Davezies, dans un livre publié en 2012, a utilisé deux critères – la dépendance du revenu disponible brut des ménages par rapport aux ressources non marchandes, la dynamique nette des emplois au cours des années 2000 – pour proposer une partition suggestive du territoire français en quatre types de territoires, en fonction de la dominante marchande ou non marchande de leur économie et de leur situation dynamique ou en difficulté[7].

Une vision instantanée et statique pourrait sembler rassurante : 20% de la population – ce qui est déjà beaucoup mais reste minoritaire – vit dans les territoires en difficulté, et au sein de ces 20%, 8% dans ceux à dominante marchande (les territoires soumis à restructuration industrielle et ne disposant que d’une main d’œuvre médiocrement qualifiée) et 12% dans ceux à dominante non marchande (qui peuvent être « l’avenir » des précédents lorsque les licenciés d’hier deviennent les retraités modestes d’aujourd’hui). 80% de la population vit dans la France des territoires dynamiques, de type marchand et productif (36%) et de type non marchand (44%). Ce dernier groupe de territoires, le plus important en termes de population, constitue « l’économie résidentielle » qui tire largement ses ressources de la redistribution publique normale (par exemple les pensions versées aux retraités qui vont s’installer au soleil ou au vert) et qui bénéficie donc aussi des stabilisateurs automatiques en temps de récession. La prospérité de ces territoires résidentiels est assise sur la redistribution publique, elle offre des marchés et des opportunités attractives aux entreprises (par exemple dans le domaine de la santé). De pair avec leurs ressources de tous ordres, ce sont des territoires accueillants pour les individus et les entreprises… tant que la redistribution publique assure cette prospérité.

Mais cette prospérité est-elle durable si la coupure s’aggrave avec les territoires productifs plus directement exposés à la concurrence internationale ? A la fois la dureté de l’exigence compétitive et les contraintes pesant sur la redistribution publique peuvent menacer l’équilibre qui s’est établi dans les décennies récentes entre la « France productive », source de croissance, et la « France résidentielle », plus hédoniste: ne compter, pour l’avenir, que sur les actuels facteurs d’attractivité de la seconde pourrait s’avérer un calcul à courte vue.

Dans un ouvrage ultérieur publié en 2019, Laurent Davezies relève la tension croissante entre la concentration métropolitaine du système productif et la diminution tendancielle des inégalités inter-régionales de revenu, grâce au soutien de l’Etat, mais au prix du déficit et de l’endettement publics[8]. La crise de 2008-2009, ses séquelles et ses répliques, ont contribué à renforcer cette tension, en constituant un choc persistant sur les secteurs et les territoires déjà vulnérables, y compris certaines grandes villes : il y a « concentration dans la concentration », en matière de création de valeur ajoutée et d’emplois, au profit d’un nombre restreint de métropoles, et de leurs centres, qui accaparent, en les agglomérant, les activités industrielles et servicielles de haute technologie. Dans les territoires et les villes restant à l’écart de cette dynamique économique, voire franchement pénalisés, les transferts publics et privés (les retraites, les salaires publics, les salaires privés des « navetteurs », le tourisme, etc.) soutiennent l’économie résidentielle, sans que pour autant une véritable égalité territoriale soit garantie, dès lors que ces transferts se répartissent sur de larges zones, bien moins denses que les métropoles. L’inégalité inter-territoriale des revenus disponibles, après redistribution, est contenue comparativement à celle, croissante, des revenus primaires d’activité. Mais l’accès à des services cruciaux, comme ceux de santé, s’avère davantage inégalitaire.

L’Etat central reste le niveau pertinent de gestion des solidarités et de réduction des inégalités. Mais si la capacité de la redistribution publique s’érode et si la difficulté à satisfaire les multiples intérêts sectoriels s’accroit, a fortiori avec le retour à la normale après l’épisode exceptionnel du « quoi qu’il en coûte » face à la crise sanitaire, il en découle des arbitrages difficiles qui ne sont pas neutres à l’égard des équilibres territoriaux. Baisser les dépenses publiques affecte plus directement les régions qui en dépendent, augmenter les impôts pèse davantage sur les revenus primaires distribués en Ile de France et dans les grandes métropoles. La tolérance à la mondialisation, via la mutualisation publique implicite des risques, s’effrite.

Le redressement productif ne peut être uniquement concentré dans les métropoles. Il suppose certes le renforcement de l’attractivité des territoires marchands et productifs envers des activités à haute valeur ajoutée, de nature industrielle comme servicielle, qui nourrissent la distribution primaire et secondaire des revenus en direction des ménages et des collectivités publiques. Dans les territoires productifs globalement menacés, la présence de métropoles actives peut être source d’entraînement (Lille pour le Nord par exemple). L’assise territoriale du redressement productif a deux piliers : la capacité d’action autonome de chaque territoire, mobilisant ses ressources de proximité ; sa connexion à une dynamique régionale et nationale misant sur les complémentarités ente territoires.

Autonomie et connexion : vers la métropole en réseau ?

Les dernières décennies ont vu l’affirmation des zones métropolitaines dans la dynamique de croissance. Si l’Île-de-France reste la région leader, sa domination est moins unilatérale : elle souffre, comparativement à d’autres métropoles régionales, de maux structurels mal traités (le logement, les transports, la congestion), en dépit des efforts d’investissement en cours sur l’aire du grand Paris. Depuis une trentaine d’années, une redistribution productive s’est opérée en direction des autres métropoles majeures, source de réduction des inégalités entre grandes régions. La polarisation métropolitaine de la croissance a cependant partout des conséquences, comme l’étalement urbain, dont la soutenabilité sociale et écologique fait problème. La dynamique de cette polarisation repose avant tout sur la capacité des foyers métropolitains à rassembler une offre de compétences attractive pour les entreprises. Cette attractivité s’apprécie à un niveau suffisamment fin : les différences, dans le profil des qualifications disponibles, s’atténuent plutôt entre les grandes régions tandis qu’elles peuvent se renforcer lorsque les territoires sont examinés en haute résolution. Le territoire performant sera plutôt un territoire pas trop spécialisé, apte à accueillir une variété d’activités et à favoriser, via notamment les compétences disponibles, des synergies parfois inattendues entre elles.

A cette polarisation métropolitaine des foyers de croissance, s’ajoute – sur un mode plus prospectif – la constitution du territoire national comme « métropole en réseau », idée chère à Pierre Veltz (« l’équivalent français de Shanghai et de Sao Paulo, ce n’est pas Paris, c’est la France »). L’effet TGV n’est pas le moindre facteur de cette constitution, qui repose sur une armature logistique permettant une connexion fluide des foyers métropolitains. La capacité d’une ville ou d’une région urbaine à être partie prenante active de ce réseau métropolitain conditionne son attractivité. La domination parisienne ne serait plus le problème de l’heure : il s’agit d’assumer le territoire français comme une « métropole distribuée », en jouant les complémentarités et les synergies. Les atouts parisiens sont de l’ordre du bien collectif. Mais ce peut encore être de l’ordre de l’incantation lorsque de grandes villes, hors réseau TGV, souffrent de liaisons ferroviaires défaillantes (le cas de Clermont-Ferrand est typique).

Si cette manière de concevoir le devenir du territoire national reste encore métaphorique, ce serait parce que les institutions ne sont pas à la hauteur de cette transformation qui s’affirme pourtant dans les faits et les comportements. L’émiettement des pouvoirs et la sédimentation des instances, qu’il s’agisse de la France dans son ensemble ou de la seule région parisienne, nourrissent les défaillances urbaines. Cette immaturité institutionnelle mine la clarté et la portée des politiques d’attractivité. La réorganisation institutionnelle autour de grandes agglomérations plus démocratiquement et efficacement gérées et de régions dotées de pouvoirs véritablement opérationnels paraît une orientation raisonnable, dont la faisabilité politique est indéterminée à horizon tangible. Le redécoupage des régions en 2015, fruit de marchandages à l’emporte-pièce, semble avoir créé des géants impotents : on est encore loin de la capacité politique des Länder allemands.

La vulnérabilité compétitive affecte particulièrement les entreprises commercialisant des produits standardisés, aisément substituables, même lorsqu’elles bénéficient un temps d’un avantage concurrentiel. Les territoires qui dépendent de ces entreprises sont aussi rendus vulnérables, notamment lorsque les activités sont intensives en main d’œuvre. C’est le cas pour les vieux territoires industriels déclinants mais aussi pour des territoires d’industrialisation plus récente : pour prendre un exemple étranger, le changement rapide des rapports de force concurrentiels dans l’industrie moderne des télécommunications a produit la ruine de l’ex-leader Nokia, qui a affecté très directement ses sites industriels et leurs territoires d’implantation en Finlande. « Ce ne sont plus les gros qui écrasent les petits, mais les rapides qui évincent les lents » (Pierre Veltz). En Bretagne, le territoire de Lannion est typique de ces évolutions récentes.

L’agilité productive et marchande, la capacité d’apprentissage rapide, l’aptitude à la relation de service, l’adaptabilité à la demande et à sa variété font partie des avantages dont peut se prévaloir une entreprise dans les conditions concurrentielles d’une économie mondialisée et numérisée. La combinaison avec la mobilisation de ressources durables issues du territoire, les compétences en premier lieu, peut fonder la pérennité du succès territorial. Mais ce couplage d’un territoire et d’une entreprise est plus contingent que ne l’était la dynamique spatiale des vagues d’industrialisation antérieures, qu’elle soit liée à la disponibilité de matières premières et énergétiques et à l’intégration verticale (du charbon à l’acier, à Saint-Etienne ou au Creusot) ou au volontarisme politique (le textile à Lodz, l’aéronautique à Toulouse, les télécom à Lannion,…). Ce couplage n’est bien sûr pas un pur aléa, mais il est paramétré par certaines variables – par exemple le poids des opérations en face à face dans les processus productifs – dont la maîtrise relève davantage des compétences techniques et relationnelles directement incorporées aux acteurs industriels eux-mêmes : ceux-ci pourraient les exercer ici comme ailleurs. Le territoire imaginatif saura donc entretenir les effets positifs d’agglomération (la connexion aisée et fructueuse avec les centres de R&D et avec les pôles de compétitivité, par exemple) pour fidéliser l’entreprise par des coûts de sortie dissuasifs, tout en respectant sa liberté d’établissement. Le déterminisme des dynamiques territoriales est affaibli mais cette contingence est aussi créatrice d’incertitude sur la place du territoire dans les réseaux productifs. Et cette incertitude est dure à vivre[9].

La morphologie flexible des réseaux professionnels et des chaines de valeur articule différentes fonctions et segments, dont la logique de localisation n’est pas uniforme. Les opérations routinières sont aisément délocalisables, celles dont l’efficacité repose sur la qualité de la communication de proximité entre des interlocuteurs sont plus sensibles au choix pertinent de la localisation et aux coûts de sortie. La chaîne de valeur combine des fonctions centralisées et des segments délocalisables, si bien que la maîtrise logistique joue un rôle clef pour sa cohérence d’ensemble. Le facteur coût propre à chaque segment productif est un argument fort mais partiel pour le choix de sa localisation. Les logiques organisationnelles pèsent lourd pour décider de la compétitivité des systèmes de production et d’échange que mettent en œuvre les entreprises internationalisées : les erreurs et déceptions associées aux choix de localisation font partie des risques, lorsque ces logiques sont défaillantes.

La capacité à capter et fixer les segments stratégiques de certaines chaines de valeur, et à ne pas seulement accueillir des implantations réversibles, est un critère discriminant entre des territoires dont les dynamiques peuvent diverger à long terme, au vu de la qualité et de la solidité des implantations qu’ils accueillent : la croissance précaire et réversible n’est pas le développement endogène et cumulatif. On pourrait attendre des politiques publiques qu’elles aident à passer de l’attractivité à ce développement endogène, en incitant à la création de ressources durables et accessibles.

L’hypothèse de la métropole en réseau, dont Pierre Veltz perçoit la gestation dans la dynamique géographique française, peut être cependant suspectée d’une tentation irénique, lorsqu’on la met en regard des forces fractales qui parcellisent la géographie économique et sociale : entre les axes du réseau, les trous noirs. Pour prendre consistance, être plus qu’une métaphore mobilisatrice et constituer un véritable dépassement de la tendance à la fractalisation par un effet d’entrainement généralisé des territoires, cette hypothèse nécessite des conditions de réalisation, politiques et institutionnelles, qui sont aujourd’hui loin d’être réunies. Dans leur parcours impressionniste de la France d’aujourd’hui, cartes en main, Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Cassely proposent une approche certes moins systémique que celle des auteurs privilégiés dans cette note mais se montrent très attentifs à la manière dont les habitants vivent ces mutations[10]. Et c’est évidemment un paramètre-clef, qui retentit sur le devenir de ces mutations elles-mêmes : quand le vide productif est comblé par les lotissements résidentiels, les centres commerciaux, les entrepôts logistiques, les parcs d’attraction, au prix de régressions paysagères et même si c’est avec un accès aisé au réseau autoroutier, ces activités drainent des flux de personnes et de marchandises, mais il n’est pas sûr que les habitants s’en trouvent plus maîtres du destin de leur territoire. Ils les vivent, quelque part entre l’adaptation obligée à des changements qui leur échappent et l’investissement dans des modes de vie qui leur conviennent, sans vraiment participer au pilotage de ces mutations. Pourtant, il ne manque pas aujourd’hui d’outils de conduite technocratique de ces mutations, comme les schémas territoriaux multiples et parfois redondants élaborés au sein des instances politiques superposées, avec recours intensif aux cabinets-conseil. Et ce n’est pas qu’une affaire de formalisme démocratique : pour que les ressources territoriales soient davantage mobilisées au service d’un développement endogène, couplant l’initiative autonome et la connexion au monde, il faudra bien que les habitants, en pleine citoyenneté, en soient davantage partie prenante.

[1] Fernand Braudel, L’identité de la France, Espace et Histoire, Flammarion, 1990.

[2] Pierre Veltz, Paris, France, Monde, Repenser l’économie par le territoire, Editions de l’Aube, 2012, p.22. voir aussi, du même auteur, Des lieux et des liens, Essai sur les politiques du territoire à l’heure de la mondialisation, Editions de l’Aube, 2012. Pierre Veltz reprend et actualise ces travaux dans son livre plus récent, La France des territoires, défis et promesses, Editions de l’Aube, 2019.

[3] Yann Algan, Clément Malgouyres et Claudia Senik, Territoires, bien-être et politiques publiques, Les notes du conseil d’analyse économique, n°55, janvier 2020.

[4] Voir notamment les analyses de Christophe Guilluy, Fractures françaises, Bourin Éditeur, 2010 et La France périphérique : comment on a sacrifié les classes populaires, Flammarion, 2014.

[5] D’où l’intérêt des données fines « carroyées » (par carreaux de 1 km2) diffusées par l’INSEE. Pour un exemple d’utilisation, voir : Jacky Fayolle, « Pordic, moyenne Bretagne », 2020.

[6] Pierre Veltz, La France des territoires, op.cit., pp. 61 et 82.

[7] Laurent Davezies, La crise qui vient, la nouvelle fracture territoriale, La République des idées, Seuil, 2012.

[8] Laurent Davezies, L’Etat a toujours soutenu ses territoires, La République des idées, Seuil, 2019.

[9] Ces évolutions ne sont évidemment pas propres à la France. Elles se retrouvent, mutatis mutandis en fonction de la géographie, de l’histoire et des institutions, dans d’autres pays industrialisés, à commencer par les Etats-Unis. Voir à cet égard le passionnant ouvrage d’Enrico Moretti, professeur à Berkeley, The New Geography of Jobs, Mariner Books, 2013. Sa thèse centrale pourrait être résumée comme suit : l’économie contemporaine de la connaissance et de l’innovation développe des forces d’agglomération et d’attraction inédites qui concentrent localement les activités et les compétences et qui suscitent des divergences grandissantes entre territoires, avec des conséquences lourdes pour la cohésion économique et sociale de la nation qui les rassemble. Enrico Moretti ne se contente pas d’observer et d’analyser les processus en jeu, mais en tire des principes de politique publique. Pour une lecture plus complète de cet ouvrage, voir Jacky Fayolle, « La nouvelle géographie des emplois », 2014.

[10] Jérôme Fourquet, Jean-Laurent Cassely, La France sous nos yeux. Economie, paysages, nouveaux modes de vie, Seuil 2021.