L’ouragane (Germaine Richier)

Voilà trois films vus en ce début 2025 qui, parlant de lieux et de moments distants et empruntant des styles narratifs différents, n’ont, au premier degré, pas grand-chose à voir entre eux. Ils partagent pourtant un trait majeur, en traçant le portrait de femmes confrontées à des situations qu’elles n’ont pas choisies mais qu’elles se refusent à subir, chacune à leur façon (pdf téléchargeable du texte –> ici).

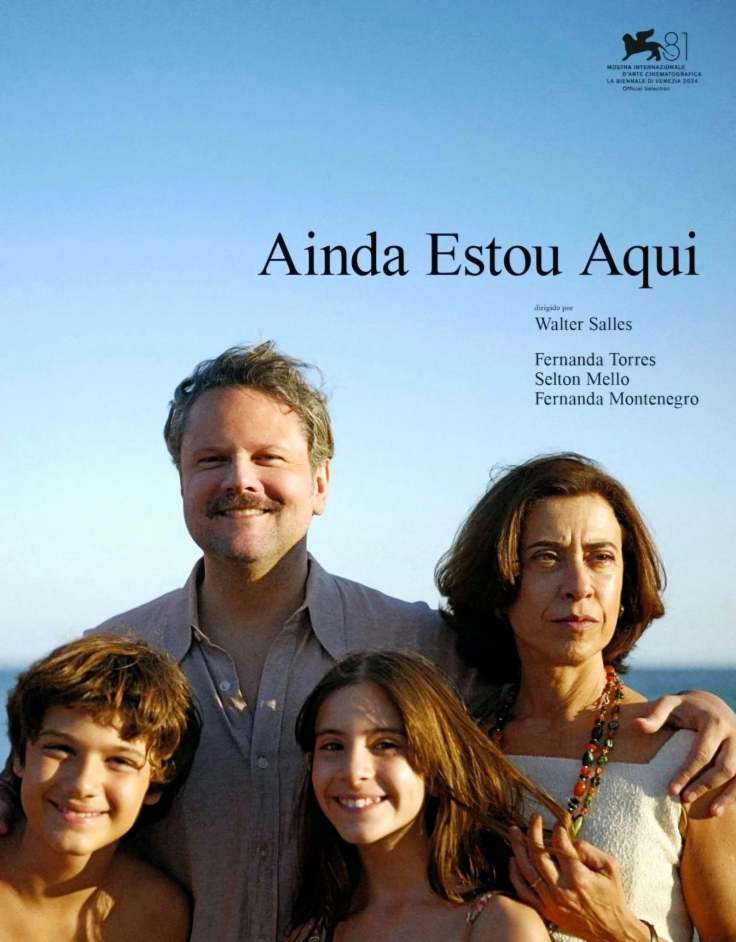

Eunice : la persévérance, en quête de justice

Au tout début des années 1970, la victoire récente du Brésil lors de la coupe du monde de football ne suffit pas à faire le bonheur du pays. La dictature militaire qui régit le pays depuis 1964 réprime et élimine. Rubens Paiva, ingénieur et ancien député, se livre avec des amis à une discrète et pacifique activité de résistance. Emprisonné et torturé, sans être officiellement arrêté, il ne reparaîtra pas et son corps ne sera jamais retrouvé, laissant derrière lui son épouse Eunice et ses cinq enfants. Cette histoire réelle est racontée par son fils Marcelo dans un livre. Le cinéaste Walter Salles – on se souvient de Central do Brasil – qui, jeune, connut de près la famille Paiva, s’en saisit pour faire un film (Ainda Estou Aqui / Je suis toujours là) centrée sur la personnalité d’Eunice, femme- et mère-courage, qui organise la sauvegarde de sa famille sans lâcher la recherche de la vérité sur le sort de son mari. Plus tard, elle deviendra avocate des droits humains et se fera en particulier défenseure des droits des populations autochtones. L’actrice Fernanda Torres incarne avec une ferme conviction la dignité et la droiture d’Eunice qui, comme le roseau, plie mais ne rompt pas. Et qui se donne une mission à laquelle elle sera fidèle toute sa vie.

Si les dictatures meurent, elles laissent des cicatrices tangibles. Et leurs nostalgiques cultivent le ressentiment, jusqu’à en faire le ressort des résurgences autoritaires. Les Brésiliens sont bien placés pour le savoir et le film de Walter Salles suscite les passions dans le pays (voir son entretien dans Le Monde). Ce film est un antidote à l’oubli. Et ça vaut pour d’autres que les Brésiliens.

Oxana : la révolte, jusqu’au sacrifice

Quand le mouvement des Femen a essaimé en Europe de l’ouest dans les années 2010, frappant les opinions publiques par ses actions spectaculaires, à la fois festives et combatives, et préfigurant le mouvement MeToo, sans doute ces opinions ont-elles porté davantage attention à l’écume qu’à la vague, sans percevoir vraiment comment cette vague s’était formée dans une réalité précise, à savoir celle de l’Ukraine à la jointure des années 2000-2010. Le film de Charlène Favier, Oxana, rend justice à cette histoire et aux initiatrices ukrainiennes de ce mouvement, particulièrement à Oksana Chatchko, dont il retrace la trajectoire météoritique jusqu’à son suicide en 2018, à l’âge de 31 ans, au terme d’un exil en France depuis 2013, où elle tenta de se concentrer sur son œuvre artistique, sans parvenir à échapper à l’angoisse du déracinement et de sa marginalisation dans un mouvement dont elle avait été une des fondatrices – les rebellions sont rarement tendres avec elles-mêmes. Oksana, Ox pour les intimes, était née en 1987, encore au temps de l’Union soviétique, et affirma toute jeune une vocation artistique, celle de peintre d’icônes, fit rapidement ses preuves et afficha tôt une maturité étonnante, doublée d’une sensibilité exacerbée et d’une forme d’exaltation religieuse – sa mère l’appelait « ma petite Jeanne d’Arc ». Dans les années 1990, l’adolescente subit, avec sa famille, le délitement économique et social de l’Ukraine ; la cohésion familiale, avec le père tombant dans un alcoolisme violent, s’en trouve détruite.

Oksana se tourne vers l’activisme politique, lit Clara Zetkin et d’autres, et se lance, avec des filles de sa génération, dans la dénonciation spectaculaire des maux endémiques de l’Ukraine d’alors, notamment la corruption et la prostitution organisée – laquelle connait un paroxysme au moment de l’euro de football tenu en Pologne et en Ukraine en 2012. Les Femen sont nées dans cette réalité, prenant parti de faire de leur corps l’étendard de leur liberté et de leurs aspirations, avant que le mouvement ne se structure à l’échelle internationale, via les exils des unes et des autres. Mais, avant ces départs, elles auront eu le temps, avec une témérité au-delà du courage, d’aller contester dans leurs antres Poutine et Loukachenko, à leurs risques et périls. Sur le mode d’une reconstitution imaginée, le film de Charlène Favier s’attache à la dernière journée parisienne d’Oksana, mélange détonant d’exaltation et de fragilité, et procède par séquences de flash-back sur ses années d’enfance et de jeunesse. L’actrice Albina Korzh redonne puissamment vie à Oksana Chatchko qui, en un autre temps, aurait été sainte ou sorcière.

Araweelo : l’autonomie, pour l’empathie

L’Afrique, dans l’actuel chaos mondial, est trop rejetée dans les marges oubliées. Le film d’un jeune réalisateur d’origine somalienne, Mo Harawe, Le village aux portes du paradis, sort de cet oubli un pan de la réalité africaine. Il s’attache à un village du littoral somalien, solaire autant que venteux, parsemé d’habitations précaires et sommaires, parcouru de routes poussiéreuses où circulent des véhicules en tous genres. La Somalie est un Etat pauvre et fragile, vulnérable aux attaques terroristes des groupes shebab aussi bien qu’aux vagues de sécheresse. Cigaal, la dizaine d’années, est un enfant intelligent, imaginatif, sensible, qui vit avec son père Mamargade, esseulé et plus si jeune, et la sœur de ce dernier, Araweelo, couturière de son métier et en instance de divorce. Mamargade cumule les petits boulots, chauffeur, mécanicien, fossoyeur artisanal – il va creuser des tombes dans le désert méchamment caillouteux pour les victimes fréquentes des drones. Et, pour élargir ses ressources, il prête la main comme chauffeur à des trafics guère innocents. Araweelo, solitaire et en recherche d’autonomie, complète ses maigres ressources en vendant du khat – cette feuille locale à mastiquer qui dissipe la faim et la fatigue. Elle tente une stratégie pour obtenir un prêt afin d’acquérir une échoppe, alors que sa situation de divorcée bloque son accès au crédit. Tous deux sont dans une stratégie de la survie minimale, à la fois persévérante et routinière, qui absorbe les forces vitales, qui ne fluidifie pas les relations, souvent tendues et silencieuses, au sein de cette cellule familiale tronquée. L’argent est convoité, durement négocié, et dans ce pays qui a enduré la fragmentation monétaire et l’hyperinflation, les pauvres manipulent de grosses piles de billets qui ne valent pas grand-chose. Les solidarités claniques subsistent et prennent parfois le relais, mais sont fragilisées par une modernité précaire et déséquilibrée (il est plus facile d’avoir accès à des armements de pointe qu’aux ressources éducatives et sanitaires modernes). Mamargade est un père aimant mais taiseux et maladroit. Un jour, l’école du village ferme, faute de budget et de professeurs. Sur le conseil de la directrice, Mamargade se résout à envoyer son fils dans un pensionnat de la ville voisine. Cigaal rechigne mais finit par s’y résigner et, au demeurant, l’établissement et son encadrement sont plutôt avenants. Jusqu’au jour où le concours de Mamargade, comme petite main, à d’obscurs trafics va lui créer de sérieux ennuis… Et, confrontée à cette défaillance d’un père, c’est la discrète et tenace Araweelo qui sauve la mise familiale par sa patience et son dévouement, prenant en main avec affection l’avenir de son neveu Cigaal.

Ces vies contraintes, au ras de la survie, sont filmées par Mo Harawe, avec plusieurs acteurs non professionnels, au plus près des gestes, des paroles, des silences, des efforts des personnages pour acquérir un tant soit peu de prise sur leur vie. Le film y met la patience qu’ils y mettent eux-mêmes. Et de cette lenteur, il fait un éloge de la persévérance, drapée dans l’élégance modeste d’Araawelo, jouée avec une sobre retenue par l’actrice Anab Ahmed Ibrahim. Cette fois, il s’agit de personnages de fiction, mais pour qui qui connait les travaux de notre économiste prix Nobel Esther Duflo sur les expériences de lutte contre la pauvreté, quel terrain de réflexion et d’application ! On sait le rôle que tiennent les femmes dans la vitalité des sociétés africaines.

Laisser un commentaire