Une soirée de nostalgie cinématographique. Mais que choisir ? Le couple Montand-Signoret (« Moi qui t’aimais », de Diane Kurys)? Non, un homme de la même génération, car tous nés au début des années 1920, mais en nettement moins glamour : « Berlinguer, la grande ambition », du cinéaste italien Andrea Segre. Qui se souvient d’Enrico Berlinguer ? Les Italiens sûrement et, d’ailleurs, le film fut un grand succès en Italie à sa sortie en 2024. En France, il le sera inévitablement beaucoup moins, mais mérite d’être vu, ne serait-ce que pour avoir une sensation de saveur de l’Italie des années 1970. Le film incorpore nombre de pièces d’archives qui rendent cette saveur.

Lire la suite « Berlinguer, la nostalgie d’un échec »L’humour au temps de la guerre, technique de survie

Quand on devient familier d’un écrivain parce qu’on l’a lu depuis longtemps et régulièrement, fidèle au rythme et au style de ses publications, cette familiarité reste cependant quelque peu abstraite, comme celle d’un personnage un peu fantomatique qui vous accompagne sans que, comme lecteur, on puisse le connaitre vraiment. Et lorsque l’occasion se présente, c’est un peu comme si rencontrer le romancier, c’était aussi rencontrer un personnage de ses romans. Andreï Kourkov, romancier ukrainien de langue russe né près de Leningrad et citadin de Kiev, passant désormais à l’écriture en ukrainien notamment dans ses livres pour enfants, est un écrivain dont le personnage attachant confirme l’humanisme teinté d’une douce ironie qui émane de ses livres.

Lire la suite « L’humour au temps de la guerre, technique de survie »Introspection post-Brexit

La césure du Brexit incite visiblement des écrivains britanniques à une introspection romanesque remontant l’histoire du Royaume-Uni au cours des dernières décennies pour explorer le croisement du cours de cette histoire et de destins individuels et familiaux qui se jouent sur un espace plus vaste que l’île rattrapée par son atavisme insulaire. Un retour revigorant et réflexif sur le roman national.

Lire la suite « Introspection post-Brexit »Filmer les migrations

Deux films courageux sortis récemment montrent les périples, lourds de dangers, de migrants partis de loin pour rejoindre la terre promise européenne : « Moi capitaine », de Matteo Garrone, qui conte l’itinérance au travers du continent africain, puis de la Méditerranée, de deux jeunes sénégalais ; et « Green Border », d’Agnieszka Holland, qui immerge dans l’expérience vécue d’une famille syrienne et d’une femme afghane pour rejoindre la Pologne puis, pour la famille, la Suède, via la Biélorussie. « Green Border » fait référence explicitement à la crise frontalière de 2021 entre Pologne et Biélorussie lorsque l’autocrate Loukachenko se fit passeur en organisant des transferts aériens jusqu’à Minsk et en promettant aux candidats migrants un passage aisé de la frontière forestière entre les deux pays.

Lire la suite « Filmer les migrations »Leçons d’histoire au cinéma

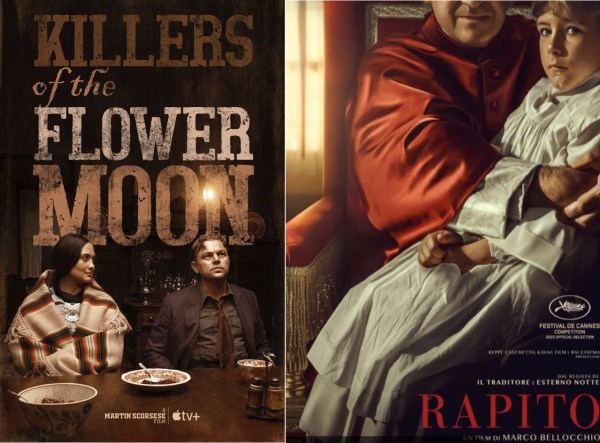

Le cinéma peut être une formidable fenêtre sur le monde et l’histoire. Martin Scorsese et Marco Bellochio viennent de commettre deux films de référence qui ravivent le souvenir et la connaissance des oppressions dont furent victimes les indiens nord-américains et les juifs italiens, dans les deux cas selon des modalités qui touchent à l’intimité des vies.

Lire la suite « Leçons d’histoire au cinéma »Lohengrin, par Serebrennikov: la mort du romantisme

Comment transformer un opéra romantique du milieu du 19e siècle, qui célèbre le héros providentiel et messianique venu d’ailleurs, doté d’une supériorité quasi-divine, pour conduire le peuple au combat avant de renoncer, en une œuvre dénonçant la guerre de conquête, ses désastres humains et les troubles qu’elle engendre dans les esprits ? C’est le tour de force dialectique que réussit Kirill Serebrennikov – metteur en scène russe exilé et opposé à la guerre en Ukraine – dans sa mise en scène, à l’Opéra national de Paris, de « Lohengrin », opéra de Richard Wagner (en septembre et octobre 2023). Dans un parfait respect de la partition et du livret et une tenue magistrale de l’orchestre et des choeurs ! Mais en changeant, par l’adresse dans sa conduite du jeu des acteurs-chanteurs et des relations entre eux, l’angle de vue du spectateur sur cette histoire héritée de la vieille légende médiévale du Chevalier au cygne. Elsa, jeune femme de noble ascendance, traumatisée par la mort au combat de son frère, dont elle est tenue pour responsable, imagine la venue d’un sauveur providentiel, qui arrivera bien en la personne de Lohengrin et s’avérera un va-t-en-guerre versatile, à l’identité interdite, misant sur l’aura mystérieuse qui l’entoure, venu mobiliser les troupes blessées et résignées dans l’hôpital où Elsa est internée. Lorsque Wagner composa cet opéra en 1848, c’était encore un jeune homme adhérant au mouvement des révolutions démocratiques et nationalistes de l’époque, ce qui lui valut quelques ennuis. De l’eau a coulé sous les ponts depuis lors et, pour aller très vite, au cours des quasi-deux siècles qui ont suivi, le nationalisme s’est distancié de la démocratie pour prendre les couleurs revanchardes et impérialistes qu’on lui connait. Kirill Serebrennikov en prend acte et dévoile le sombre envers de la légende.

L’anti-nostalgie

« Vers un avenir radieux ? » La nostalgie est un sentiment ambivalent, qui peut virer à l’enfermement séducteur et complaisant, avec soi. Giovanni – Nanni Moretti en personne – est un cinéaste et un boomer à principes, au point d’être psychorigide avec son entourage familial et professionnel, ses acteurs, son épouse et collaboratrice historique, sa fille… Il connait son cinéma, fellinien notamment, sur le bout des doigts et n’hésite pas à faire la leçon démonstrative à un jeune collègue, du haut de ses quarante années de carrière. Il a d’ailleurs de bonnes raisons lorsqu’il démontre éloquemment, face à une scène d’exécution esthétiquement standardisée tournée par ce collègue, que la violence est montrable au cinéma si le spectateur est amené à en ressentir le caractère insupportable et saura donc s’en détourner. Mais son comportement de donneur de leçons insupporte et sombre dans la stérilité, tant il rejette hors de sa vue la vie qui ne colle pas à ses conceptions. C’est un boomer impénitent.

Giovanni tourne, aujourd’hui, un film sur l’impact, dans un quartier populaire de la banlieue romaine, de l’intervention soviétique de 1956 en Hongrie, alors même qu’un cirque hongrois vient de faire joyeusement son entrée dans le quartier. Les membres de l’active et influente section locale du parti communiste italien, et notamment sa charismatique secrétaire, se rebellent spontanément contre cette intervention mais se heurtent à la hiérarchie du parti, alors dirigé par Palmiro Togliatti. La tension monte au sein du couple amoureux formé par la secrétaire et un rédacteur de l’Unita, le quotidien du PCI.

Giovanni envisage une chute fatale du film, d’autant qu’il est lui-même déstabilisé par la déréliction de son couple et les péripéties de la production : son producteur français défaille et Netflix le traite comme un ringard. Le film est heureusement sauvé par la providence qu’incarnent de jeunes producteurs coréens, dégottés par l’encore épouse de Giovanni et trouvant sans doute exotique ce pan de l’histoire italienne et européenne. Dans un élan salvateur, Giovanni change la fin du film au dernier moment, en changeant l’histoire tout court. Le rédacteur, arbitrant en faveur de la solidarité amoureuse contre la loyauté partisane, se joint finalement à la rébellion et sort un numéro de l’Unita qui annonce la rupture avec Moscou. Une foule joyeuse et fière défile dans le quartier – à l’image du fameux tableau de Giuseppe Belliza « Il quarto stato » mobilisé par Bertolucci pour son film « 1900 ». Et Giovanni, enfin dénoué, part dans une danse avec ses acteurs et techniciens.

Et si on réécrivait librement l’histoire, pour faire de la nostalgie non pas un ressassement mais une réouverture des possibles ? La vie un peu comme un cirque, une prise de risques.

Übergang

Il y a une dizaine d’années, j’avais visité à Berlin deux expositions photographiques jumelles : « Die geschlossene Gesellschaft » (« La société fermée »), une rétrospective de la photographie est-allemande, d’avant la réunification, qui rendait compte des postures, des us et coutumes, des échappatoires aussi des citoyens de la ci-devant RDA ; « Übergänge » (« Traversées »), un remarquable travail de la photographe Angelika Kampfer qui, à des années d’intervalle, avant et après la réunification, a photographié à trois reprises les mêmes personnes ou familles d’Allemagne de l’Est, laissant le visiteur s’interroger sur ce qui, dans leurs changements apparents, relève du banal vieillissement ou de la transplantation soudaine dans une réalité sociale qui n’était plus celle dans laquelle elles avaient vécu durant des décennies.

Car les Allemands de l’est, les « Ossis », ont vécu cette expérience rare : basculer en si peu de temps, après que les plus protestataires et résolus d’entre eux, qui savaient ce que liberté veut dire, aient fait chuter le mur, dans une réalité sociale, économique et politique qu’ils ne connaissaient souvent qu’au travers des filtres informationnels imposés par le régime de la RDA et dont ils durent faire l’apprentissage accéléré. Dans la pluralité des trajectoires individuelles et familiales, l’émancipation et le traumatisme ont été diversement distribués. Le cinéma et la littérature s’en sont souvent emparés.

Alors que la génération née au voisinage de la réunification arrive à maturité, l’écrivain allemand Bernhard Schlink reprend ce thème, en s’interrogeant sur la fragilité de la transmission entre générations. Au milieu des années 2010, Kaspar, libraire de profession et encore jeune septuagénaire, qui vit à Berlin depuis longtemps et auparavant à Berlin-Ouest, vient de perdre son épouse Birgit – une mort quelque part entre l’accident et le suicide. Cinquante ans auparavant, Kaspar avait organisé, par amour, la fuite à l’ouest de Birgit, née en RDA et jusque-là jeune pionnière plutôt convaincue, quoique ouverte au monde, du socialisme est-allemand. Cet acte d’amour réciproque recelait sa part de silence : après le décès de Birgit, Kaspar lit enfin les esquisses du roman autobiographique qu’elle avait la velléité de publier – ces esquisses sont une part entière du livre de Bernhard Schlink. Il y découvre que, peu avant sa fuite à l’ouest, au milieu des années 1960, Birgit avait accouché d’une petite fille, abandonnée, par l’intermédiaire d’une amie, aux bons soins d’autrui. D’abord désarçonné, Kaspar se met à la recherche de cette fille, Svenja, désormais quinquagénaire, dans un périple qui le fait aller de bourgade en bourgade le long, très symboliquement, de l’Oder. Il finira par la trouver, au sein d’une communauté « völkisch », en couple avec un homme autoritaire et inquiétant et elle-même mère d’une adolescente de quatorze ans, Sigrun.

« Völkisch » ? Un terme étonnamment syncrétique : les communautés völkisch, réapparues ici et là dans la foulée de l’effondrement de la RDA pratiquent un nationalisme traditionnaliste et identitaire, attaché à la terre, mâtiné de références nazies, négationnistes et complotistes, flirtant avec la violence ouverte. Kaspar, homme modéré et pondéré, qui connait son histoire allemande, se heurte à cette réalité traumatisante et va l’affronter en tâtonnant, en se demandant à chaque pas comment la contourner sans se renier. Il apprend sur ce qu’a été la vie de Svenja, rejetée par sa famille adoptive autant qu’elle la rejette, une vie qui est une suite d’épreuves à l’image de l’effondrement matériel et moral de la RDA. Surtout Kaspar noue une relation affectueuse avec Sigrun, pourtant contaminée par les tropismes familiaux mais secrètement rebelle, qui le considère comme son grand-père. Il réussit à faire de l’accès à la musique et au piano un puissant, quoique réversible, outil d’émancipation pour Sigrun. Mais comment faire face à une adolescente qui vous assène, fière d’elle-même et soi-disant preuves à l’appui, que le journal d’Anne Frank est un faux ? C’est l’histoire de cette « traversée », au bord du drame, que Bernhard Schlink retrace, avec un style d’une extrême délicatesse, bien servi par la traduction de Bernard Lortholary, pour restituer l’intime complexité de ses personnages et de leurs sentiments.

L’irréfragable devoir de mémoire

« La conférence », voilà un film courageux parce que risqué (une prise de risque cinématographique, j’entends): porter au cinéma le huis-clos de la conférence dite de Wannsee, du nom du charmant lac romantique qui jouxte Berlin, est un défi relevé, avec une sobre réussite, par le cinéaste allemand Matti Geschonneck. Cette conférence, en fait une réunion matinale, rassembla le 20 janvier 1942, dans une villa des bords du Wannsee, une quinzaine de hauts dignitaires nazis, militaires et civils, pour acter et organiser « la solution finale de la question juive », c’est-à-dire l’extermination programmée de l’ensemble de la population juive de l’Europe, alors estimée à 11 millions de personnes (le nombre de personnes juives exterminéees pendant la guerre est finalement estimé à 6 millions, soit plus de 50%). Après usage terminal de la force de travail encore mobilisable dans cette population. Il existe de cette réunion un procès-verbal synthétique rédigé par Adolf Eichmann, qui en fut l’idéal secrétaire de séance et ce procès-verbal, elliptique bien sûr, sert de script au film, qui reste une œuvre de fiction pour proposer une reconstitution – crédible – de ce qu’ont été le déroulement et l’ambiance de cette conférence. Reinhard Heydrich, chef de l’office central de sûreté du Reich, préside la réunion et est là pour faire avaliser des objectifs prédéterminés. La Shoah par balles s’est déjà mise en oeuvre, notamment dans les pays baltes et en Ukraine, et il s’agit de généraliser cet amorçage par des méthodes plus efficaces, appropriées à l’extermination de masse et économes des forces physiques et mentales des exécutants. Heydrich dépasse, une à une, non pas les oppositions – tous les participants sont des nazis convaincus – mais les objections qui se font jour : comment gérer le défi logistique du déplacement et de la concentration de millions de juifs a l’Est de l’Europe, puisque c’est la terre majeure, déjà expérimentée, d’implantation des camps de concentration ; comment faire accepter aux autorités allemandes sur le territoire polonais occupé, qui ont déjà beaucoup de juifs locaux à « traiter », l’arrivée de juifs originaires des autres pays d’Europe ; comment trier, dans la population juive d’Allemagne, entre les juifs stricto sensu, les « demi-juifs », les « quarts de juifs », compte tenu des unions mixtes, sans déstabiliser des familles acquises au Reich et en respectant, ou en adaptant, les « lois juives » concoctées par les juristes du Reich. Heydrich avance imperturbablement, négocie les obstacles au cas par cas, impose la centralisation de la politique d’extermination face aux rivalités administratives et entend faire de la guerre le camouflage parfait pour y fondre cette politique. A la fin de la conférence, l’affaire est définitivement actée, nous en connaissons la suite et Eichmann, secondé par son assistante – la seule femme de la réunion – rédige son PV elliptique pour que tous les participants gardent bien à l’esprit les décisions dont ils partagent désormais la responsabilité – un génocide programmé, technocratiquement organisé et juridiquement cautionné.

C’est bien qu’un cinéaste allemand ait eu l’audace de faire ce film, sobre, sans effets de manche, sans autre bande-son que les dialogues fonctionnels et cyniques de cette assemblée d’assassins, bien propres sur eux et épris « d’hygiène raciale » : le devoir de mémoire ne passe pas avec le temps.

Un roman yiddish d’aujourd’hui

Voilà un réjouissant roman yiddish traduit de l’hébreu… (par Jérémie Allouche). L’auteur, Yaniv Iczkovits, nous transporte dans la « zone de résidence », celle où, dans l’empire russe du 19e siècle qui avait conquis ces terres au détriment de la défunte République des Deux Nations (Pologne et Lituanie), la population juive était autorisée à résider. Fanny vit dans un village de Polésie (aujourd’hui en Biélorussie) en bon voisinage avec ses voisins goy tandis que sa sœur habite un shtetl proche. Cette sœur est désespérée par le départ inopiné de son mari, abandonnant sa famille pour aller tenter une carrière de prophète de rue à Minsk, situé près de 300 kilomètres au nord-est. Ni une, ni deux : Fanny, femme énergique et opiniâtre, d’esprit indépendant, quitte nuitamment sa propre famille pour partir à la recherche de ce mari désinvolte, accompagnée et aidée par un complice taiseux, au passé mystérieux. Cette expédition en charrette attelée, sur des routes mal fréquentées et dans des contrées hostiles, deviendra bien vite une équipée périlleuse et sauvage, dont les péripéties feront s’adjoindre au duo des compagnons pittoresques. Fanny a des ressources, elle a hérité de son père l’art de l’abattage rituel… Mais ce qui était une entreprise d’ordre familial devient perçu par l’Okhrana, la police secrète tsariste, toujours aux aguets, comme la manifestation d’un complot insurrectionnel, d’inspiration zyd (juive) bien sûr. La course-poursuite s’engage, féconde en péripéties et retournements. Yaniv Iczkovits déroule l’aventure avec la verve qui caractérisait l’écrivain de langue yiddish Cholem Aleikhem et plante avec profondeur des personnages qui réservent des surprises, lorsqu’ils cherchent à s’écarter ou à s’émanciper d’atavismes personnels hérités de traditions familiales et sociales. Même l’antisémitisme endémique qui hante ces régions n’est pas fatal. Ce roman est une ode à la liberté intime en un temps d’oppression. L’humour est grinçant, comme il se doit: « Qu’y avait-il de plus drôle qu’un homme tombant plus bas que terre ? Vous étiez presque contraint d’en rire, pour éviter de vous imaginer à sa place ».

C’était avant la Shoah et c’est aussi la géographie précieuse d’un monde disparu, une archéologie imaginée.